今回から100回にわたって、Linuxコマンドの説明をしていこうと思います。

記念すべき第1本目(回?)のコマンドは「ls」コマンドです。ls コマンドは、Linuxで「ファイルやディレクトリの一覧を表示する」ために使われる非常に基本的なコマンドです。

今回はls コマンドの簡単な使い方と、よく使うオプションを紹介します。

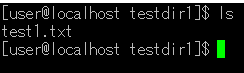

基本的な使い方

ls

このコマンドを実行すると、現在のディレクトリ(カレントディレクトリ)にあるファイルやディレクトリが表示されます。

よく使うオプション

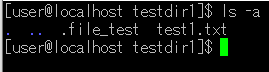

ls -a

隠しファイルも含め、すべてのファイルを表示するオプションです。

※Linuxにおける隠しファイルとは、「.」 で始まるファイルやディレクトリを指します。

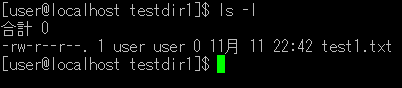

ls -l

ファイルやディレクトリの詳細情報を表示するオプションです。

各ファイルやディレクトリについての詳細情報(パーミッション、所有者、サイズ、最終更新日時など)を一覧で表示します。

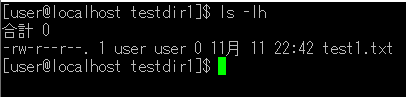

ls -h

人間に読みやすい形式でサイズを表示するオプションです。

サイズを「1K」「5M」などの単位表示するので、ファイルの大きさがわかりやすくなります(-lと組み合わせることが多いです。)

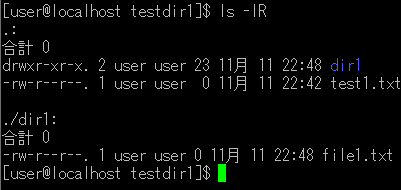

ls -R

サブディレクトリも含めて再帰的に表示するオプションです。

サブディレクトリの中身もすべて表示します。ディレクトリ構造を確認する際に便利です。

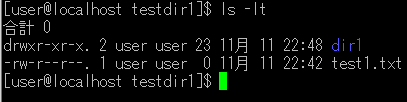

ls -t

更新日時でソートして表示するオプションです。

更新日時順にソートして表示します。新しいファイルやディレクトリが上部に表示されます。

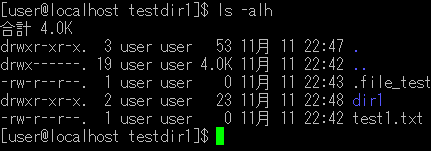

複数のオプションを組み合わせた使い方

既に上記ででてきていますが、オプションを複数組み合わせて使用することもできます。

ls -alhこのコマンドは、隠しファイルを含めてすべてのファイルとディレクトリを、詳細情報と人間に読みやすいサイズ形式で表示します。

今回は以上です。